投球障害

投球障害とは

投球動作の危険性

投球動作の危険性

まず、投球動作というものは、ものずごく肩や肘にとって悪いものだという認識が必要です。

わずか、0.139秒という短い時間の中で、静止していたボールに150km/sec近いスピードまで力を伝えることになるのですが、ボールをリリースする瞬間には950Nの引っ張られる力が肩関節に作用し、ボールがリリースした後には1090Nの圧迫される力が肩関節に作用するとされています。

成人の前方関節包の強度が800~1200Nとされているので、投球する度に壊れるギリギリの力がかかっていることになります。

ちなみに、1N(ニュートン)は、だいたい100gの物を持ったときの手に感じる力ですので、投球する度に約100kgの負荷がかかっていることになるのです。

この負荷に耐えるために、体は微妙なバランスで投球フォームを形成しています。

しかし、コンディショニング不足や疲労などからフォームが乱れてくると、この100kgの負荷が関節を壊し始めてしまうのです。

これは、野球に限らず、ハンドボールやバレーボール、テニスなどボールを上から投げたり打ったりするスポーツに共通して言えることです。

運動連鎖(kinetic chain)

投球動作は、足のつま先から手の指先まで協調した動作によってなされ、この連続した動作を運動連鎖と呼んでいます。

肩や肘にかかる負担が最小限の状態で、速いボールを投げるためには、下半身から体幹、肩甲帯、上肢、指先へと連続する効率の良いスムーズな運動連鎖が必要となります(図1)。

しかし、コンディショニングの不良や、オーバーユースによる疲労、スキル不足などによって、運動連鎖の上流にあたる部位の機能が低下すると、その下流にあたる部位では、上流での機能低下を補おうとするためにストレスが増大し、障害発生につながります。特に股関節や体幹、肩甲骨周囲に問題が生じることで、肩や肘に過剰な負荷がかかり障害が発生している場合が多いです。

図1:投球動作の運動連鎖

図1:投球動作の運動連鎖

下半身から体幹、肩甲帯、上肢、指先へと連続する効率の良いスムーズな運動連鎖により、肩や肘にかかる負担が最小限の状態で、速いボールを投げることができます。(JBJS Am, 2009より引用)

肩や肘の障害につながる機能障害

最も肩や肘の障害に直結するのが肩甲帯の機能障害です。

具体的には肩甲骨周囲にある筋肉の硬さや弱さのために、投球動作中に肩甲骨が適切な位置に動くことができなかったり、上肢を支えるだけの安定性がなくなっている状態です。

ボールへ与えるエネルギーの半分は上肢と肩から与えられますが、残りの半分は下肢筋力と体幹回旋力から生み出され、肩甲骨を介して上肢へ伝えられます。

この力の伝達の要である肩甲骨がうまく機能しなくなると、下肢と体幹で生み出された大きな力が効率よくボールに伝わらないだけではなく、肩や肘に無理なストレスをかけてしまい障害を起こします。

次に問題になるのが股関節の機能障害です。股関節が硬くなったり安定性が低下すると、軸足で上手く立てなくなり、バランスを崩したりフォームの始動が乱れたりします。

また、ステップ足への並進運動が乱れたり、体が開きやすくなります。この結果、運動連鎖が乱れ肩や肘に負荷がかかることになります。

体幹の機能も重要です。胸腰椎の柔軟性が低下していると肩甲骨の動きも低下します。パフォーマンスの高い選手は、投球時に背中がきれいにしなっていることからも体幹の柔軟性や筋力の重要性がわかります(図2)。

図2:胸腰椎のしなり

図2:胸腰椎のしなり

パフォーマンスの高い選手は、投球時に背中がきれいにしなっています。

機能障害と投球フォーム

悪い投球フォームの代表として「肘下がり」や「体の開きが早い」などがあります。

機能障害の原因

これらの機能障害の原因は投球動作自体にあります。

はじめに説明しましたが、ボールを投げる度に肩には約100kgの負荷がかかります。また、ボールが手を離れた直後には、肩甲骨周囲の筋肉に強い遠心性収縮が起こります。

遠心性収縮とは筋肉が伸ばされながら収縮することですが、筋肉に負担がかかりやすく微少な損傷を引き起こすとされています。

これらの負荷や微少な損傷の繰り返しによって、肩甲骨周囲の筋肉を中心に過緊張や短縮、筋萎縮などが生じ機能障害が生じることになるのです。

特に、体が発達段階にある青少年ではこの反応が顕著です。この機能障害を防ぐには、日常の練習でのウォーミングアップやクールダウンなどのメンテナンス、練習以外での筋力強化や柔軟性アップなどのコンディショニング、投げすぎなどのオーバーユース防止、スキル向上などが重要になってきます。

しかし、投球動作の危険性を意識して機能障害の予防をしている選手や指導者はわずかだと思います。

その結果、肩甲帯や股関節などの機能低下に気がつかないままスポーツ活動を続けてしまい、肩や肘に障害が起きてしまうのです。

投球障害に対する治療

治療の中心はリハビリになります。

初めて来院された選手の肩や肘には強い炎症が生じている場合が多いので、まずは局所の炎症を抑える治療を行います。

具体的には、投球など痛みのでる動作は中止してもらい安静にしてもらいます。

機能障害が改善していない状態で投球を続けていては、いつまでたっても炎症が落ち着かないからです。

炎症が強い場合は、内服薬や外用薬を併用したり注射を行うこともあります。局所の炎症コントロールと平行してリハビリを行います。

投球障害の原因は肩甲帯や股関節、体幹の機能障害によることがほとんどですので、リハビリによって機能改善をはかっていきます。

リハビリによって肩甲帯や股関節などの機能が改善してくると、投球をしても肩や肘に無理がかからないない状態になりますので、少しずつ投球を開始していきます。

スポーツ復帰の過程で、再び肩甲帯や股関節機能が悪化する選手もいますので、完全復帰するまではコンディショニングのサポートをしていきます。

ほとんどの投球障害がリハビリのみで治りますが、中にはリハビリによって肩甲帯や股関節機能が改善したのにもかかわらず痛みが続く選手もいます。

原因として、腱や靱帯、軟骨などの損傷が問題になっている場合は、関節鏡を用いた侵襲の少ない手術を行って損傷している組織を修復します。

投球障害肩

ほとんどが、機能障害による運動連鎖の乱れによって肩関節に無理がかかり、関節内や周囲組織に炎症がおこっているだけで、腱や靱帯、軟骨などに損傷を伴うことはまれです。

しかし、治療が遅れると損傷が起こる場合があります。

肩専門医の間でも混乱するほど、いろいろな病名や病態が提唱されていますが、ここでは有名なものだけを説明します。

上方関節唇損傷(SLAP lesion)

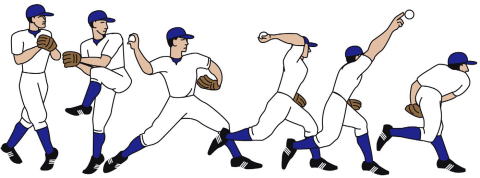

SLAPとはSuperior Labrum Anterior Posteriorの略で、1990年にSnyderが4つのタイプに分類して提唱した病態です(図3)。

関節唇とは臼蓋の周囲にある軟骨のひだのことで、特に上方の関節唇には上腕二頭筋の長頭腱が連続しているためにストレスを受けやすい部位と言えます。

図3:SLAP lesion

図3:SLAP lesion

1990年にSnyderが4つのタイプに分類して提唱した病態です。(Shoulder arthroscopy, 1994より引用)

発症メカニズムとしては、Peel backメカニズムというものが提唱されています(図4)。

投球フォームのコッキング後期(図1の左から3番目)にて、肩甲骨の後傾不足や胸椎の伸展不足が生じていると、肩関節は過度の外旋を強いられることになります。

すると、上腕二頭筋長頭腱による牽引力やねじれの力が上方関節唇に強く働き損傷されるというものです。

図4:Peel backメカニズム

図4:Peel backメカニズム

コッキング後期での、肩甲骨の後傾不足や胸椎の伸展不足が誘因となります。(JBJS Am, 2009より引用)

もう1つの病態としては、インターナルインピンジメントというものが提唱されています。

これは次の腱板関節包面断裂のところで説明したいと思います。

治療はリハビリを中心にすすめていきます。ほとんどが、リハビリによって肩甲帯や体幹、下肢の機能改善が得られると症状は改善します。

しかし、機能改善が得られたにもかかわらず症状が残存する場合は手術を行います。

手術は関節鏡を使用することで体に負担をかけずに、上方関節唇の損傷部を修復します。

腱板関節包面断裂

投球障害では、腱板が全部断裂することはまれで、関節側のみが部分断裂をおこすことが多いです。

病態としては、インターナルインピンジメントというものが提唱されています。

インピンジメントとは「衝突」という意味なのですが、関節内で腱板の内側と後上方関節唇が衝突し擦れ合うことで腱板断裂や関節唇損傷が生じるというものです。

投球動作中、上腕骨の軸が肩甲骨面の傾きと一致していると肩関節には無理がかからないとされています。

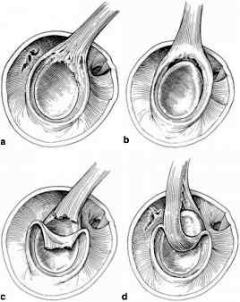

しかし、肩甲骨や胸椎の動きが悪くなったり、腱板筋群(インナーマッスル)の筋力が低下すると、上腕骨軸が肩甲骨面から外れてしまうことになります(図5)。

これは、hyperangulationまたはopeningといわれる現象ですが、前方関節包が引き伸ばされることで、上腕骨頭が前方へ偏位し、インターナルインピンジメントを引き起こすとされています。

図5:インターナルインピンジメント

図5:インターナルインピンジメント

肩甲骨や胸椎の動きが悪くなったり、腱板筋群の筋力が低下すると、上腕骨軸(赤の点線)が肩甲骨面(黒線)から外れてしまいます。その結果、前方関節包が引き伸ばされ、上腕骨頭が前方へ偏位します。(JBJS Am, 2009より引用)

また、インターナルインピンジメントに似たような病態が肩関節後方組織の拘縮によっても生じます。

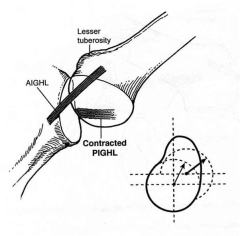

後方関節包や靱帯、後方筋群に拘縮が生じると、骨頭の回旋中心が後上方に偏位します(図6)。

この骨頭の偏位は前方関節包を引き延ばすことにつながり、過度の外旋によるpeel backやインターナルインピンジメントによって腱板損傷や上方関節唇損傷が生じます。

図6:肩後方要素の拘縮

図6:肩後方要素の拘縮

骨頭の回旋中心が後上方へ偏位しするために、前方関節包が引き延ばされ不安定な状態になります。(Arthroscopy,2000より引用)

治療はやはり、リハビリが中心になります。他の投球障害と同様に、機能改善が得られたにもかかわらず症状が残存する場合は手術を行います。手術は鏡視下腱板修復術を行います。

上腕骨近位骨端離開 (Little leaguer's shoulder)

少年野球をやている子供達が肩を痛がる場合は、ほとんどがこれです。

成長期の子供達の上腕骨頭には成長軟骨の層があります。

この部位は力学的に弱いため、肩に負荷がかかるようなコンディションで投球を続けると損傷し離開していきます(図7)。

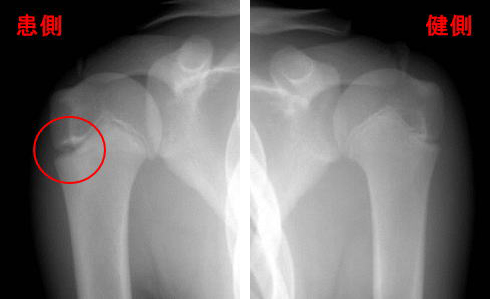

図7:上腕骨近位骨端離開

図7:上腕骨近位骨端離開

患側では、健側と比較して成長軟骨の層が拡がっているのがわかります。

治療は、他の投球障害と同様にリハビリが中心となります。

投球を中止すれば痛みは良くなりますが、肩に負荷がかかる原因となっている肩甲帯や体幹・下肢の機能障害が改善していなければ、投球の再開で再発することになります。

なので、局所の安静による成長軟骨の修復と同時に、リハビリによってコンディショニングを行います。

子供は組織の修復力もリハビリに対する反応も良いので、リハビリのみで完全復帰できます。手術を行うことはありません。

野球肘

肩の投球障害と同様に、コンディショニング不足の状態で投球を繰り返していると発症します。

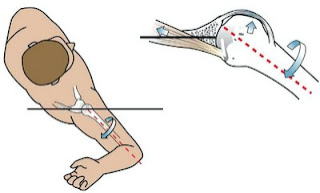

特に、肩甲骨周囲の筋肉が硬かったり、筋力が低下している状態だと上腕骨の挙上不足、いわゆる「肘下がり」の状態になってしまいます(図8)。

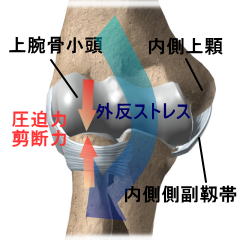

この「肘下がり」の状態では、肩関節の外旋可動域が小さくなったり、腕の軌道が外回りになるために、肘に過剰な外反ストレスがかかります。

成長期のやわらかい軟骨などに、この過剰な外反ストレスが繰り返し作用することで野球肘が発症します。

野球肘には、内側型、外側型、後方型があります。もっとも多いのは内側型ですが、リハビリで良く治ります。

それに対して外側型は、頻度は少ないのですが進行例には手術が必要になることもあり、注意が必要です。

内側型

1960年にBrogdonがリトルリーグ肘として提唱したものが有名です。

これは、内側上顆骨端線離解、内側上顆裂離(内側上顆下端剥離骨折)、内側上顆下端の分節化が含まれています。

内側上顆には屈筋回内筋群や内側側副靭帯が付着していますので、投球時に過度の外反ストレスが繰り返されると内側上顆に牽引力が働き、上記の障害が発症します(図9)。

これらの障害は、骨・軟骨が未成熟な少年期に発症します。骨の成長が終わったあとの高校生以上では、骨よりも靱帯組織の方が相対的に弱くなるので内側側副靱帯の損傷が起こります。

図9:内側型野球肘の発症メカニズム

図9:内側型野球肘の発症メカニズム

内側上顆には屈筋回内筋群や内側側副靭帯が付着していますので、外反ストレスにより内側上顆に牽引力が働き内側上顆や内側側副靱帯に障害が生じます。

内側型野球肘の中で最も頻度が高いのは、内側上顆裂離です(図10)。少年野球をやっている子供達の20%が罹患していると言われています。

図10:内側上顆裂離

図10:内側上顆裂離

患側で、内側上顆の裂離を認めます。

治療は、投球障害肩と同様に、急性期は局所の安静のために投球制限を行います。

それと同時に、リハビリを開始し、肩甲帯や体幹・下肢の機能障害を改善することで、投球動作を行っても肘に負荷がかからないようなコンディションを作り上げます。

局所の炎症が落ち着いたら、少しずつ投球を再開します。ほとんどがリハビリを中心とした保存療法でスポーツ復帰が可能です。

外側型

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎が問題となります。

少年野球をやっている子供達の約2%に発症すると言われています。

内側型野球肘に比べて頻度は低いものの、治療が遅れると手術が必要になることもあります。

また、放置例では将来の変形性肘関節症につながるので注意が必要です。

発症のメカニズムとして内側型と同様に繰り返す過度の外反ストレスによって、上腕骨小頭に圧迫力と剪断力が加わることで、軟骨下骨髄の壊死が進行し、二次的に関節軟骨に亀裂、変性が発生すると言われています(図11)。

また、遺伝的要因などの内因的因子も指摘されています。

図11:離断性骨軟骨炎の発症メカニズム

図11:離断性骨軟骨炎の発症メカニズム

外反ストレスによって、上腕骨小頭に圧迫力や剪断力が加わることで骨・軟骨の障害が生じます。

離断性骨軟骨炎は透亮期、分離期、遊離期の順番で進行していくとされており、この病期と骨年齢によって治療方針を考えることになります(図12)。

図12:離断性骨軟骨炎の病期分類

図12:離断性骨軟骨炎の病期分類

透亮期、分離期、遊離期の順番で進行していきます。

治療は、専門家の間でも意見が分かれているところです。

一般的には骨年齢が若く再生能力の高い透亮期に対しては保存療法を、骨年齢の高い症例や、分離期以降では手術を行うことが多いようです。

しかし、これらの方法では長期の安静期間が必要となりスポーツ復帰が遅れてしまいます。

または、スポーツ復帰はしたもののパフォーマンスが落ちてしまったり、痛みが再燃したりしてスポーツの継続をあきらめてしまうこともあります。

そこで、我々は全ての症例に対し積極的保存療法を行い、早期のスポーツ完全復帰を目指しています。

従来は手術が必要とされていた症例であっても、しっかりとリハビリを行い肩甲帯や体幹、下肢機能の改善が得られれば、最低限の安静期間で、スポーツを継続しながら病巣部が修復することができるのです。

しかし、機能改善が得られたにもかかわらず、症状が取り切れない場合や、病巣が拡大傾向にある場合は関節鏡を用いた鏡視下デブリードマンや鏡視下遊離体切除術を行ったり、骨軟骨を移植するような関節形成術を行います。この場合も、従来から行われている方法に比べ、すでに術前に機能改善が得られているために、早期のスポーツ復帰が可能となります。

投球障害の予防のために

投球動作は肩や肘にとって危険な動作だという認識を、選手や家族、指導者が持つ必要があります。

特に骨・軟骨が未熟な子供達にとっては投げすぎに注意する必要があります。

1995年に日本臨床スポーツ医学会学術委員会から出された「青少年の野球障害に対する提言」を紹介します。

| 練習 | 全力投球数(試合も含む) | |||

| 日数 | 時間 | 1日 | 1週 | |

| 小学生 | 週3回 | 2時間以内 | 50球 | 200球以内 |

| 中学生 | 週1日以上の休養日 | 70球 | 350球以内 | |

| 高校生 | 週1日以上の休養日 | 100球 | 500球以内 | |

1日2試合の登板は禁止

外来で、野球やソフトボールをやっている子供達を診察すると、いかにコンディショニング不良の子供達が多いかを実感します。

クリニックを受診した時には、すでに症状が出現しているため、治療のために練習を中止しなくてはなりませんし、リコンディデョニングにも時間がかかります。

中には、病巣が進行しており、手術が必要となる子もいます。

このような子供達を減らすためには、現場への働きかけが必要ではないかと以前から考えておりました。

自分の体の状態を意識し、それを調整(コンディショニング)する方法を子供達と指導者、保護者に伝えることで、ケガや障害を防げるだけでなく、選手のパフォーマンス向上とチーム全体のレベルアップにも貢献できると考えています。

そこで、たちはら整形外科では「Akashi Baseball Medical Support Project」を企画しています。

このプロジェクトは、メディカルサポートの希望があるチームからの依頼があれば、現地に出向いてスポーツドクターと理学療法士によるメディカルチェックとコンディショニング指導を行うというものです。

もし、精密検査が必要と判断される子供がいた場合は、2時検診とスポーツリハビリテーションを当院で行います。

メディカルチェックは定期的に行い、チームのサポートをしていきたいと考えています。

そして、我々がサポートしたチームの中から全国、世界に通用する選手が出現すれば、これほど嬉しいことはありません。

また、我々としても、このプロジェクトで得られたデータを世の中に公表することで、明石地区だけでなく、より多くのスポーツ少年に貢献できると考えており、これこそが我々の使命であると考えています。